体育恢复训练量控制模型与科学训练负荷调节策略探究

本文探讨了体育恢复训练量控制模型与科学训练负荷调节策略的重要性与应用,旨在帮助运动员在高强度训练后实现更好的恢复,并通过科学的方法调整训练负荷,避免过度训练和提高训练效率。文章从四个方面对该课题进行了详细探讨:首先,分析了体育恢复训练量控制的基本理论与模型,接着探讨了训练负荷的科学调节策略,随后对训练量控制的实际应用进行了详细分析,最后讨论了训练负荷监控技术的现状与发展趋势。通过对这些内容的分析与总结,本文希望为运动员及教练员提供科学有效的训练和恢复方法,提高运动员的竞技水平,并减少运动损伤的风险。

1、体育恢复训练量控制模型

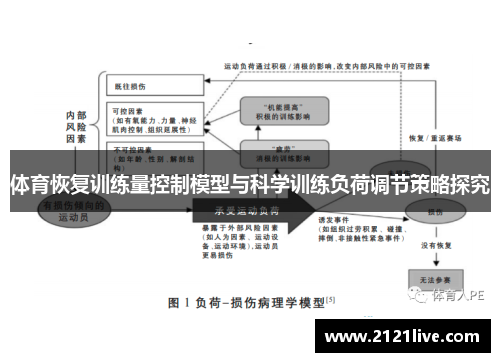

体育恢复训练量控制模型的核心目的是通过科学的方法帮助运动员实现高效恢复。在高强度的训练或比赛后,恢复成为至关重要的一环。科学的恢复模型基于个体的训练数据、体能状态及生理反应,制定恢复策略,进而调节训练负荷。常见的恢复模型包括基于生理参数(如心率变异性、乳酸浓度等)的控制模型,以及基于运动员个体差异的动态恢复模型。

这些模型通常依赖于一系列生物标志物和运动表现数据,通过算法对运动员的恢复状态进行评估。例如,心率变异性(HRV)可以反映自主神经系统的恢复情况,通过HRV的波动规律,模型可以预测运动员的恢复进度,从而调整训练负荷,避免因恢复不充分而导致的过度疲劳。

此外,运动员的个体差异对恢复模型的设计也至关重要。不同运动员在相同训练强度下,恢复的速度和效果会有所不同。因此,个体化的恢复训练量控制模型必须考虑到运动员的年龄、性别、运动历史等因素,从而制定出最适合其的恢复方案。

2、训练负荷的科学调节策略

训练负荷的科学调节策略是确保运动员长期高效训练和恢复的关键。训练负荷指的是训练过程中施加于运动员的力量、强度、持续时间等多维度因素的总和。调节训练负荷需要精确把握训练强度和恢复期的平衡,避免因负荷过大导致的训练适应性不足或过度训练。

首先,负荷的调节应遵循渐进性原则,即在一定周期内逐步增加训练强度,使运动员能够在适应新负荷的同时避免伤害。此过程需要密切监控运动员的生理反应,如心率、体温、呼吸频率等,及时调整训练强度。

其次,训练负荷的调节应结合运动员的疲劳水平和心理状态进行动态调整。在实际训练中,不仅要监测生理负荷,还要关注心理负荷的变化。心理负荷的过度积累可能导致运动员产生厌训、焦虑等负面情绪,影响其训练效果。

3、训练量控制的实际应用

训练量控制的实际应用是将理论模型转化为具体的训练方案和恢复计划。在运动员的日常训练中,训练量的控制不仅仅依靠理论模型,还要结合教练员的实际经验和运动员的反馈进行调整。通过精确的训练计划安排和恢复策略,运动员可以在训练中避免过度疲劳,提高训练效果。

例如,在集训期间,训练负荷的控制需要精确到每个训练单元的强度和恢复时间。教练员可以根据训练内容的不同,如耐力训练、力量训练或速度训练,分别制定不同的负荷调整方案。此外,恢复期的管理同样重要,在休息日或低强度训练日,运动员应进行适当的有氧运动或恢复性按摩,以加速肌肉修复。

另外,训练量控制还需要定期进行评估,以确保训练方案的适应性。通过跟踪运动员的表现数据,如跑步速度、力量输出和柔韧性等,教练员可以随时对训练计划进行调整,避免因负荷过重或过轻导致的训练效果不理想。

4、训练负荷监控技术的现状与发展趋势

随着科技的发展,训练负荷监控技术已经成为现代体育训练中不可或缺的一部分。负荷监控技术通过实时数据采集和分析,为训练负荷的调节提供了科学依据。当前,运动生理监测设备如心率监测器、GPS定位系统、肌肉疲劳监测仪等已广泛应用于运动员的训练中。

例如,利用穿戴式设备可以实时监测运动员的生理状态,包括心率、呼吸频率、体温等指标,帮助教练员了解运动员在训练过程中的生理反应。而通过GPS定位系统,可以精确测量运动员的跑动速度、步频及运动距离,为训练负荷的评估提供数据支持。

2121体育app下载

未来,训练负荷监控技术将更加智能化和个性化。基于大数据和人工智能的分析系统将能够实现对运动员个体化训练的精确控制,不仅仅依靠传统的生理监测数据,还会结合运动员的运动表现、恢复状态等多维度信息,提供更全面的训练负荷调整方案。

总结:

本文通过对体育恢复训练量控制模型与科学训练负荷调节策略的探讨,明确了恢复训练和负荷调节在高效训练中的重要作用。科学的恢复训练量控制模型能够帮助运动员实现个性化的恢复,提高训练效率,减少运动损伤的发生。

训练负荷的科学调节策略则为运动员提供了合理的训练负荷安排,避免过度训练带来的负面影响。未来,随着监控技术的发展,训练负荷调节将更加精确和智能化,进一步促进运动员在高强度训练中的恢复与进步。